◇◆ 混乱・厄災の神 ◆◇

セトという神について、一番有名な逸話は、兄オシリスを殺し、甥のホルスと王座を争い、負けてしまうというものです。

ジャッカルやツチブタの頭を持つ男性の神で、なんとその誕生は、兄オシリスより先に生まれようと母【ヌート】の脇腹を食い破って出てきたという異様な残酷さ。

その後も兄を敵視し、卑怯なあの手この手で殺害し、死体をバラバラにして国中にまいてしまいます。

さらには、オシリスの遺児であるホルスと王の座をかけて80年も争い、ホルスの左目をえぐるなどの逸話を残し、最後には敗れてしまうのです。

死からよみがえったオシリスは【冥界の神】、勝者ホルスは【現世の王】、敗れたセトが不毛の地【砂漠の神】となったのですが、実はエジプトの歴代ファラオの中には、このセトの名を冠した王の墓も残されています。

単なる悪役ではない彼のもう一つの顔は、どんなものなのでしょうか?

◇◆ エジプト屈指の軍神 ◆◇

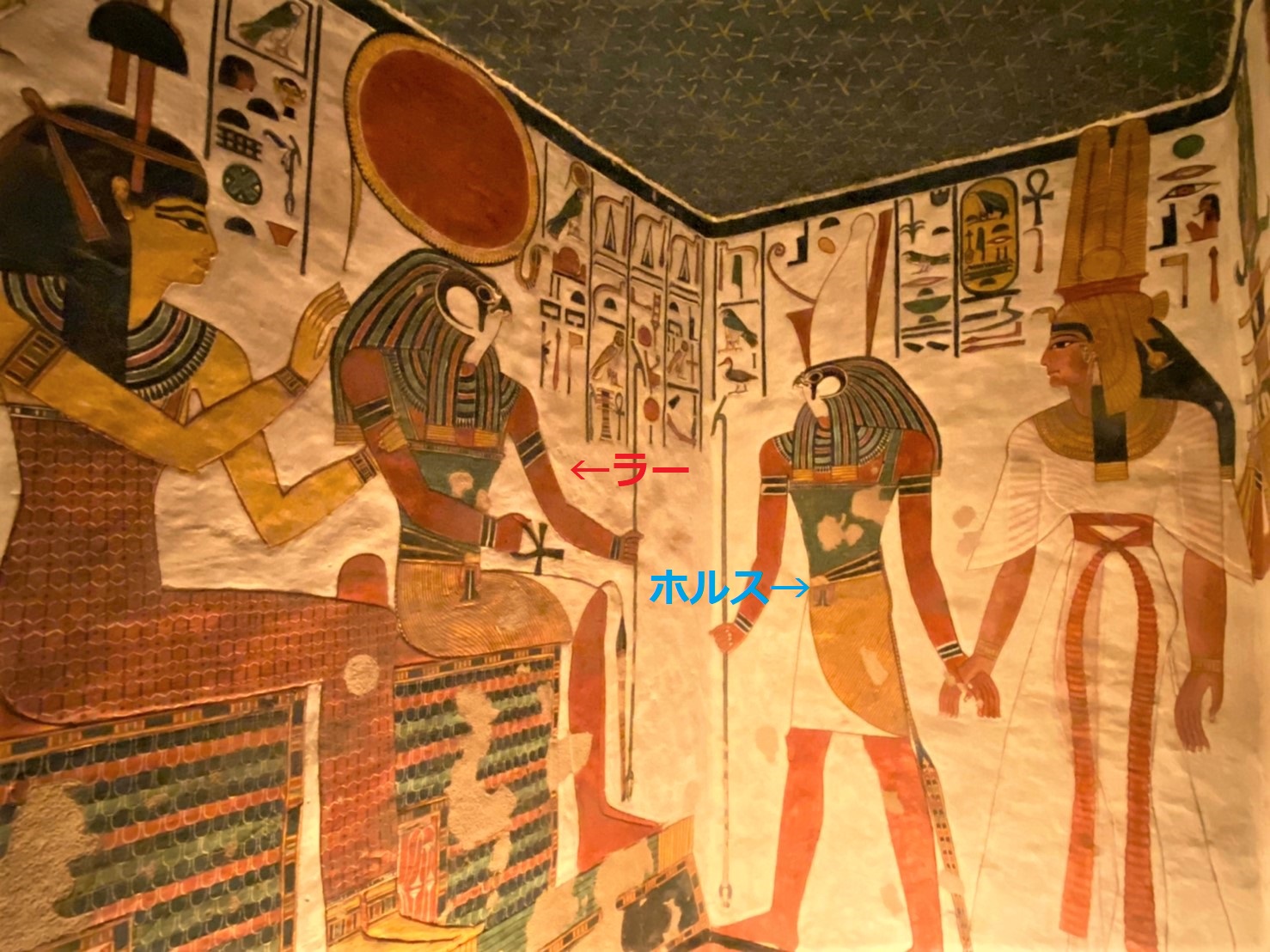

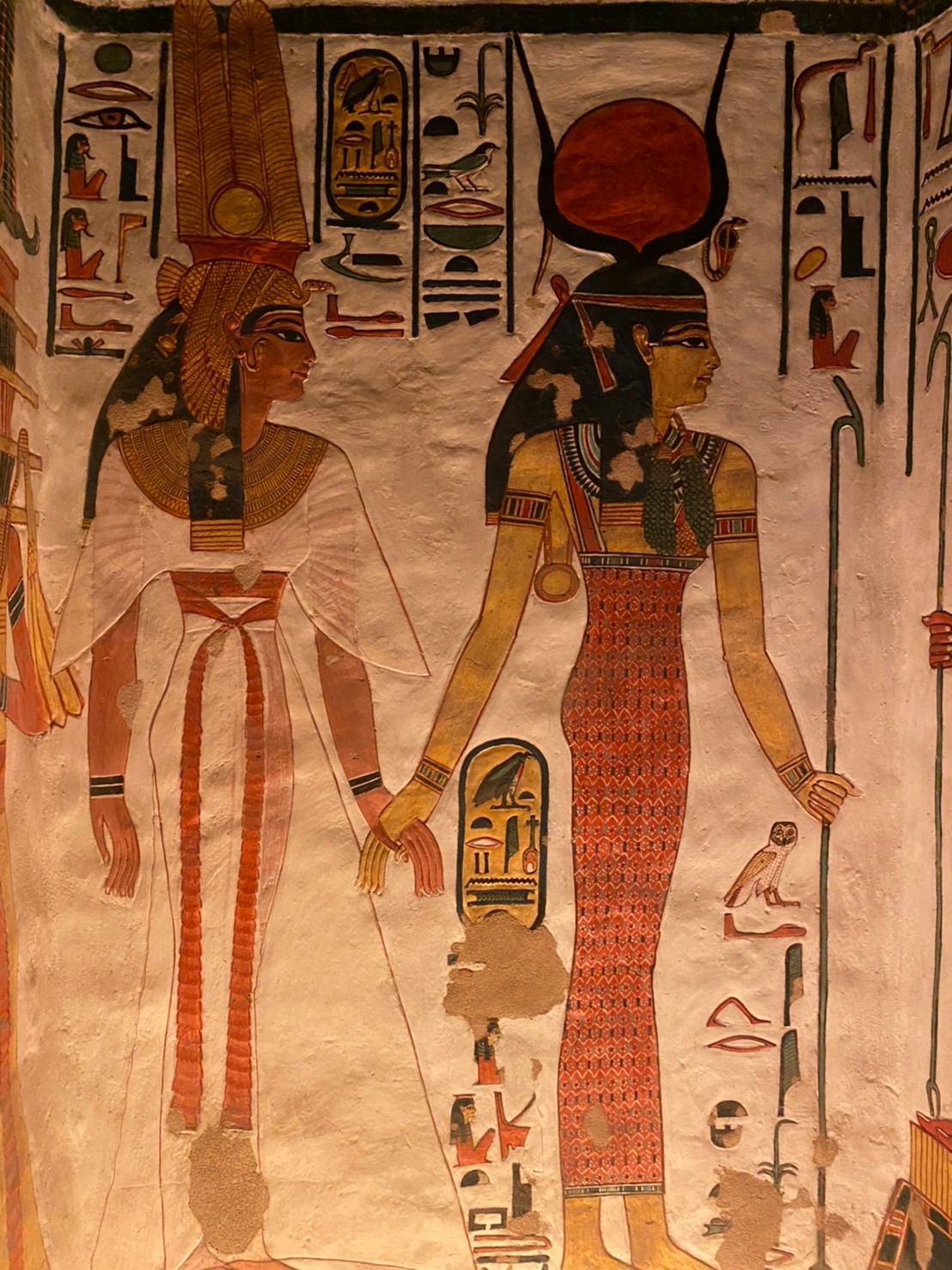

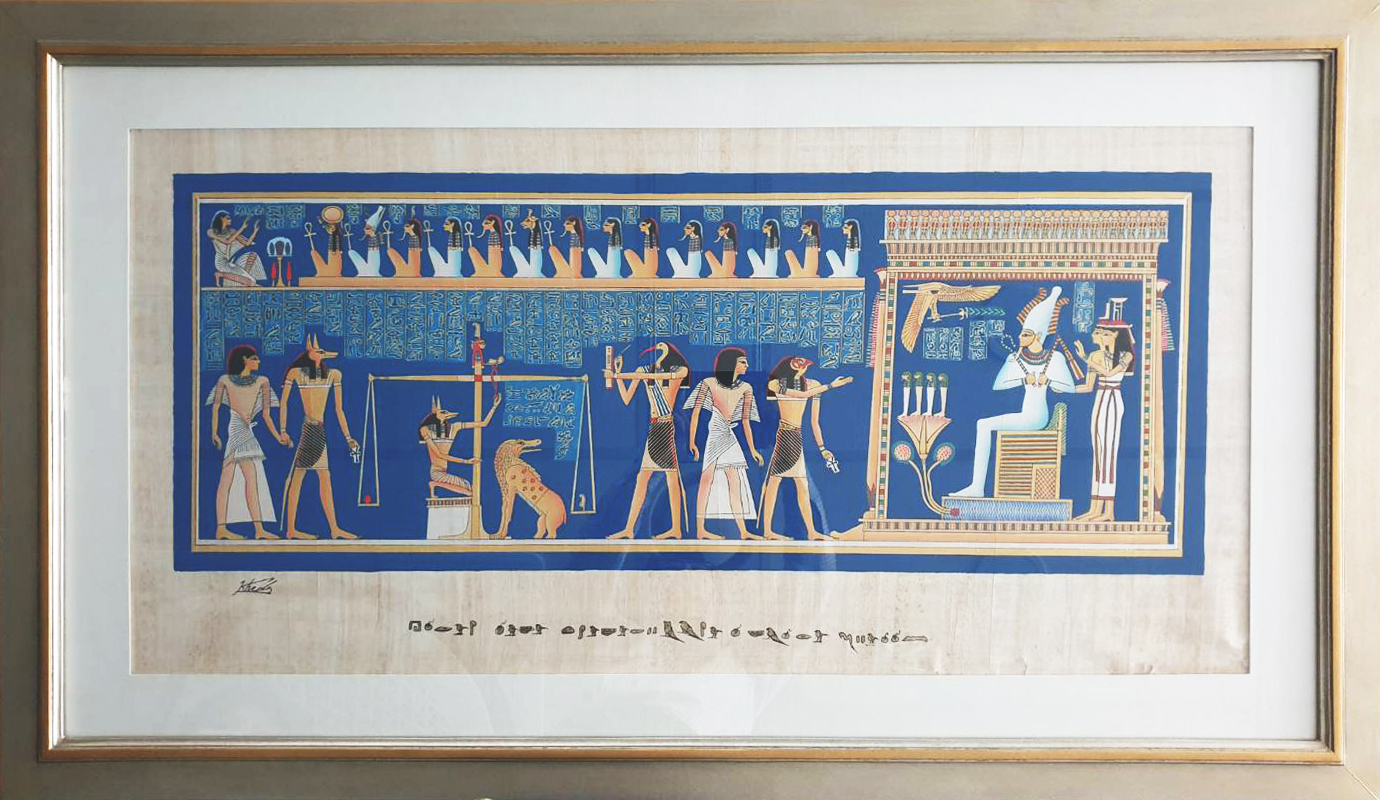

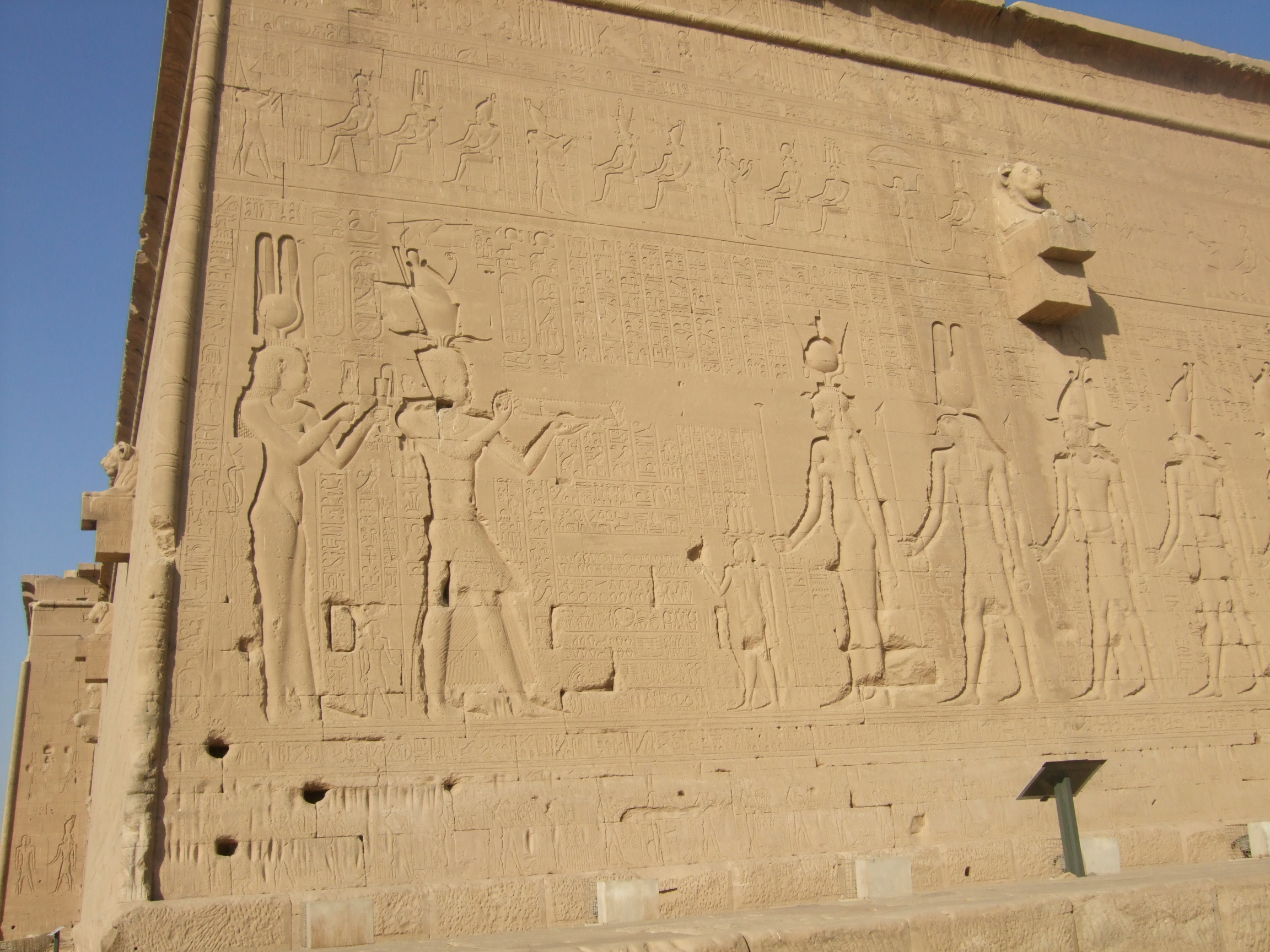

歴代のファラオが眠る「王家の谷」には、多数の王墓が発掘されていますが、その中でも、色鮮やかな壁画が発見され人気の高いひとつが、【セティⅠ世】のものです。

紀元前1279年に亡くなった彼の名は、「セト神の君」を意味します。

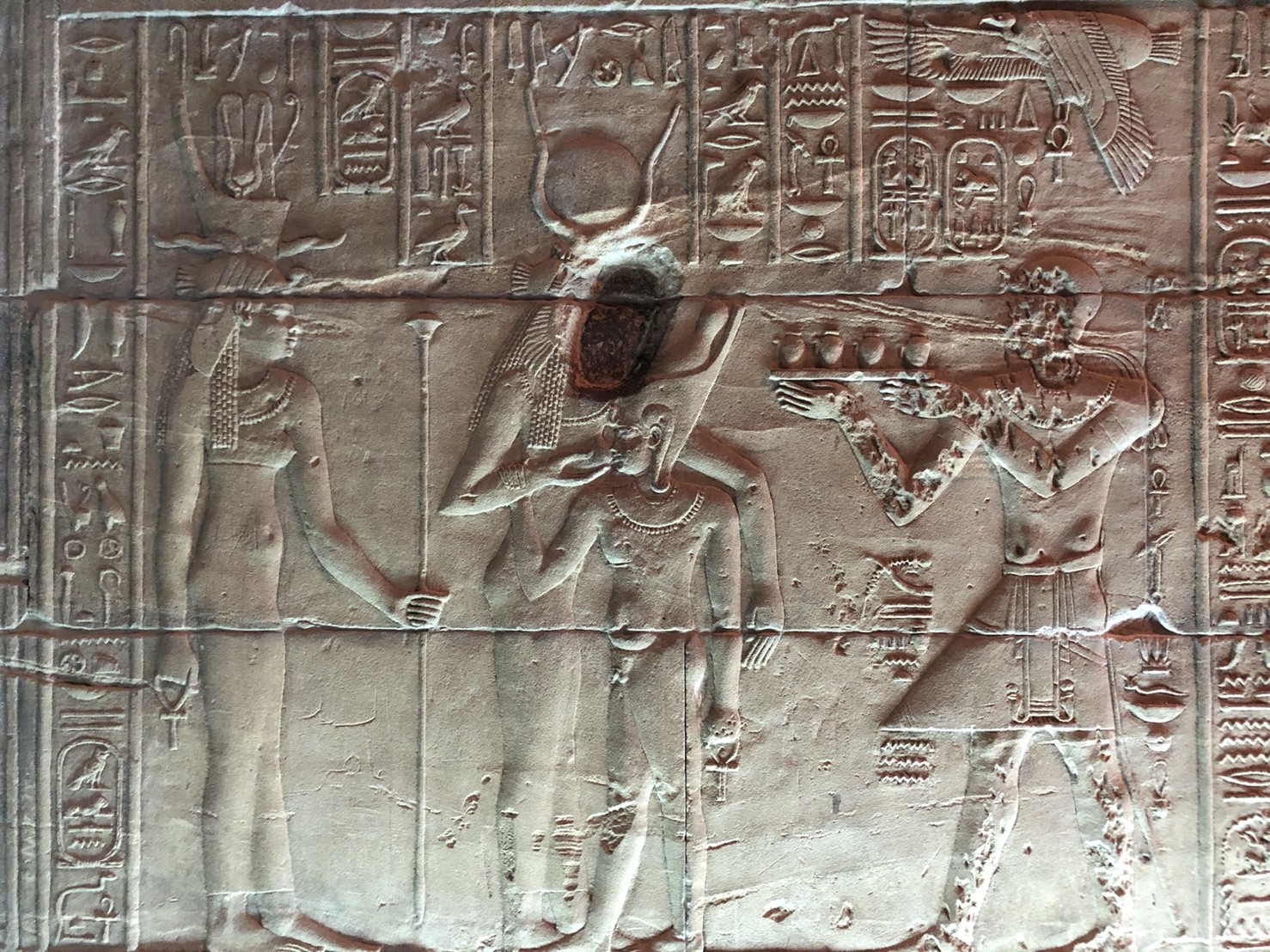

描かれたセトの手には生命の象徴「アンク」。ファラオを祝福しています。

一般的に「悪」として描かれることの多い【セト】の名を冠したファラオは、実在が確認出来る王では初めてのことだそうですが、興味深いのは、なぜそんな「忌み嫌われる名」がファラオの名になったのか。

彼が即位した第19王朝のあたりでは、諸外国からの侵攻が激しくなったときでもあります。平和な時には五穀豊穣などが願われますが、力による危機に際しては圧倒的なパワーを願うのでしょう。荒れ狂うほどのパワーと戦いへの執念に、軍神としての力を求められたのがセトなのです。

さらにその後の新王国時代の海外遠征の成功は、セト神の加護によるものとされています。

太陽神ラーの航行の時には、先頭を切って悪蛇アポピスを撃退する、軍神。

しかしその後は、セトが王名に関わってくることはなくなります。

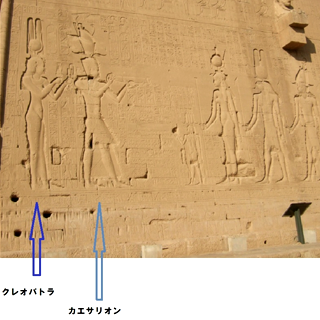

これはつまり、その時代のファラオがどの神の名を使って国民をひとつにしようとしたのか、どの神の名をかたって自分の地位を上げようとしたのか、ということなのではないでしょうか。

セトを象徴とした勢力が、衰退していった、ということを意味すると思われます。

他の遺跡では、顔がえぐられた神の姿も見られますが、これは戦争で勝ったものが、それ以前にあがめられていた神を排除した証。

文字も浸透しておらず、今のように映像が残せるわけでもない古代では、色々なことを伝えていく手段として、風習や慣習、さらにはわらべ歌や物語といった形をとっていました。

神話もそのひとつです。

超常現象のような表現もあるものの、その根底には史実が描かれているのだと、考えます。

【セト】の描かれ方の変遷に、エジプトの歴史を重ねてみるのもまた、興味深いものがありますね。