◇◆ トト 知恵を司る書記官 ◆◇

エジプト神話に登場する神様の一人、「トト」。

私にとってもとても印象深い神様ですが、その由来はさらに興味深いものです。

エジプト神話でのトトは、知恵を司る神で、古代ローマ帝国でも信仰されていました。

言葉を使って世界を創造したといわれていて、水時計を作り暦をつけていたことから「時の管理者」とも呼ばれ、また、太陽神「ラー」の補佐を務めたことから「ラーの心臓」とも呼ばれています。

古代エジプトでは「ジェフティ」の名で記述されることもあるので、検索してみると色々な情報がみられるでしょう。

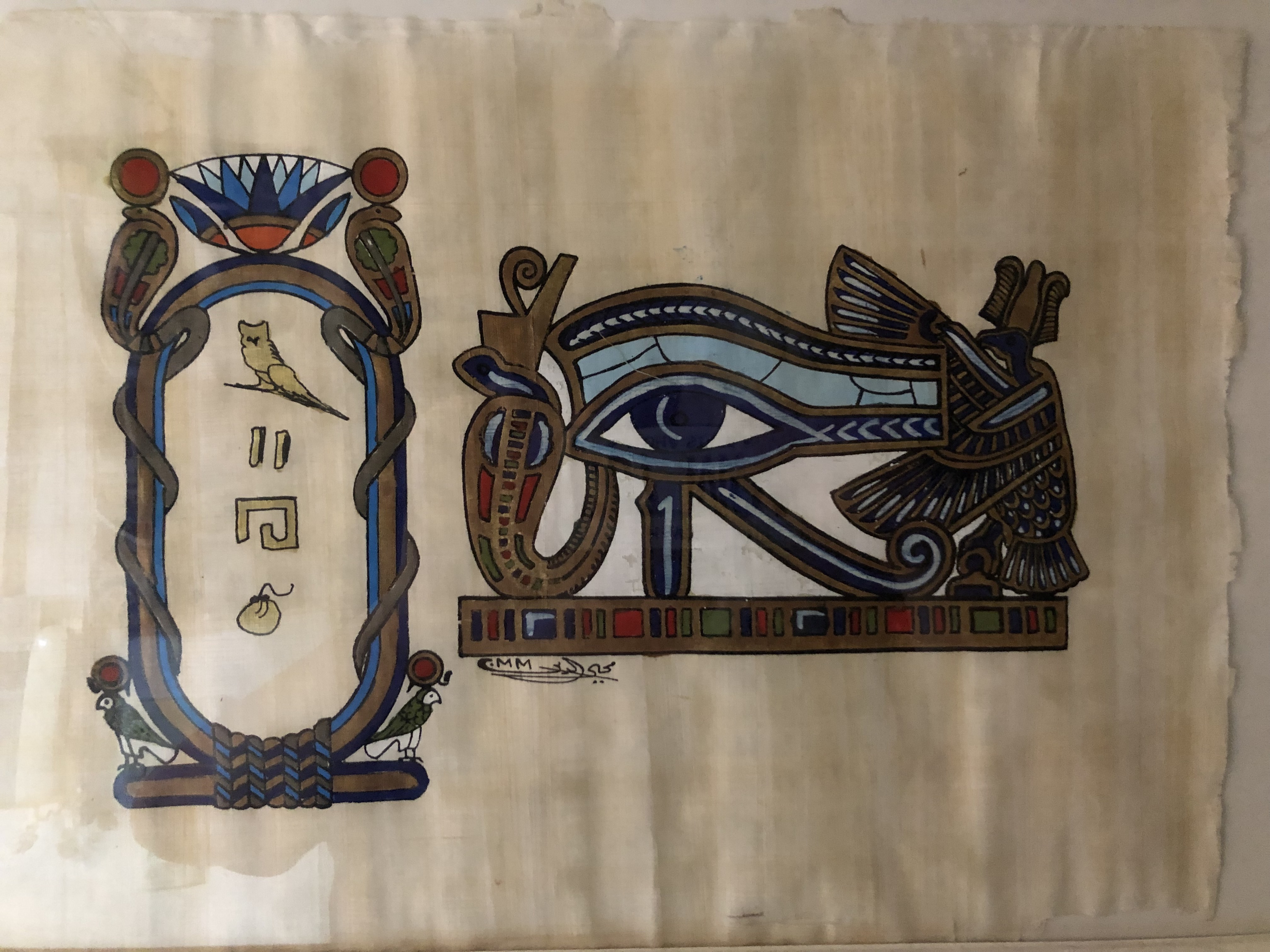

また、古代エジプトで象徴的に描かれるモチーフのひとつ、ホルスの目がありますが、エジプト神話でホルスとは、オシリスとイシスという夫婦の子ども。オシリスに対抗するセトによって左目をえぐられてしまうのですが、それを癒したのがトトといわれています。

その目が象徴するものについてはまた、ホルスのお話で語りますが、えぐられた目を魔術により癒したことによりトトは、魔術や医術の象徴でもあるのです。

トト神には、いくつかの重要な役目がありました。

まず、王が即位するときに、王の名前を記す係。永遠に朽ちない葉に書き記したということです。

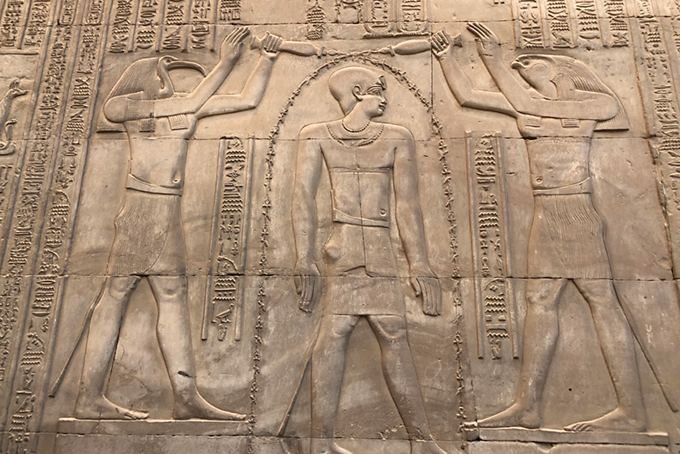

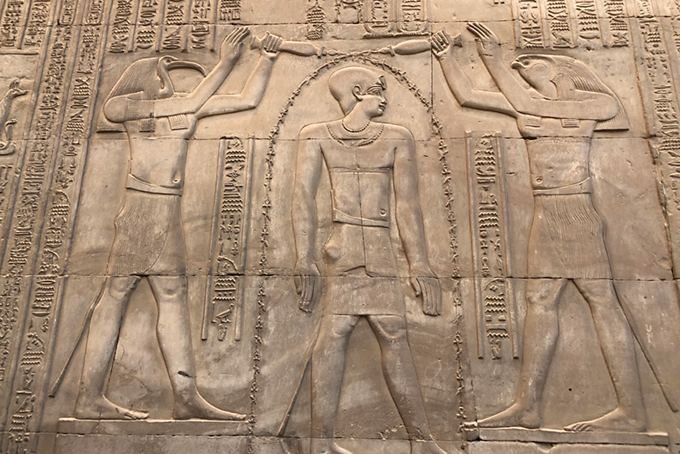

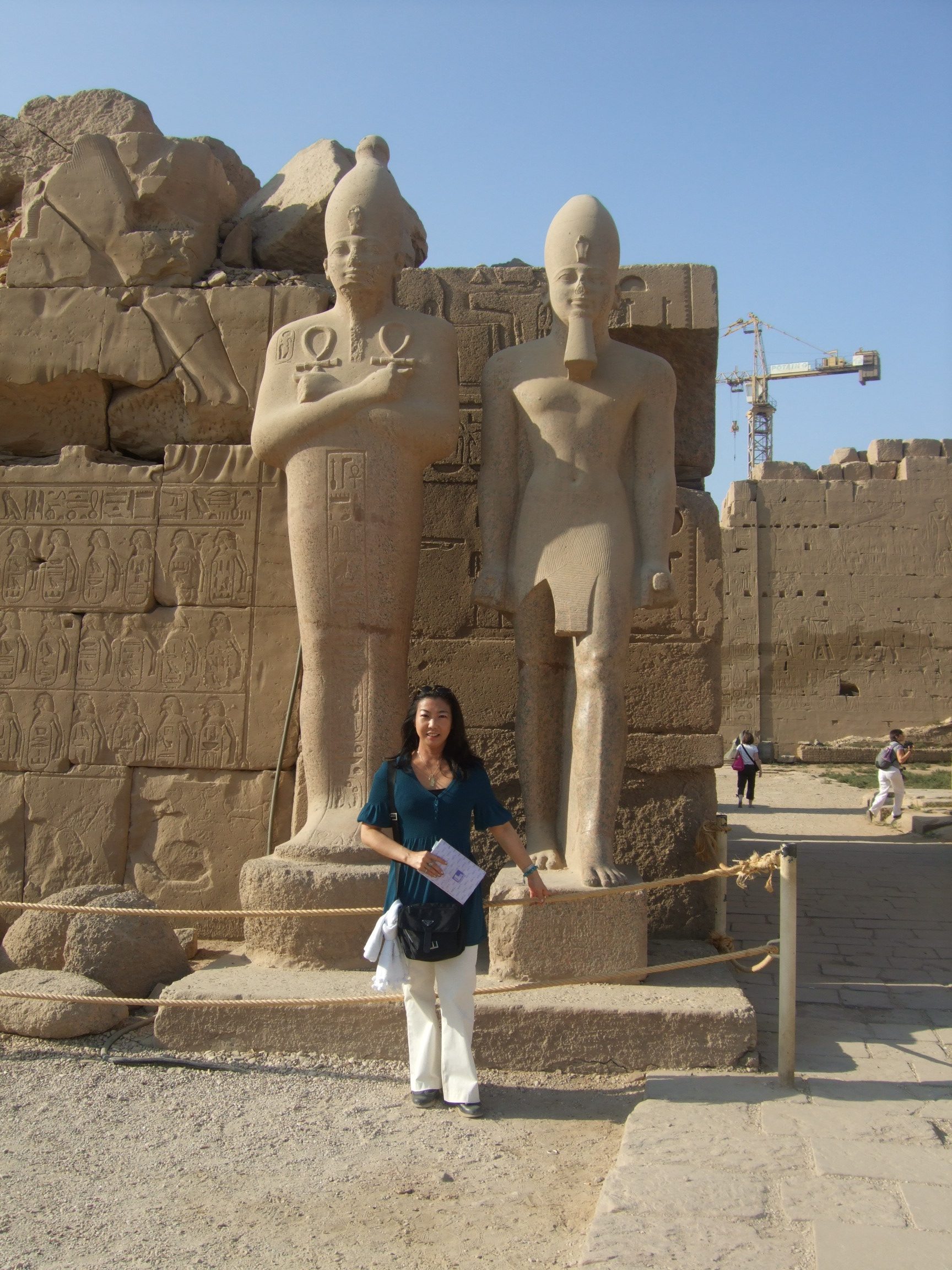

また、王に対しては、清めの儀式を行う係でもありました。王の左右にホルス神とトト神が立ち、王の頭上から神聖な壺で生命の標であるアンクを注ぎかけるというものです。

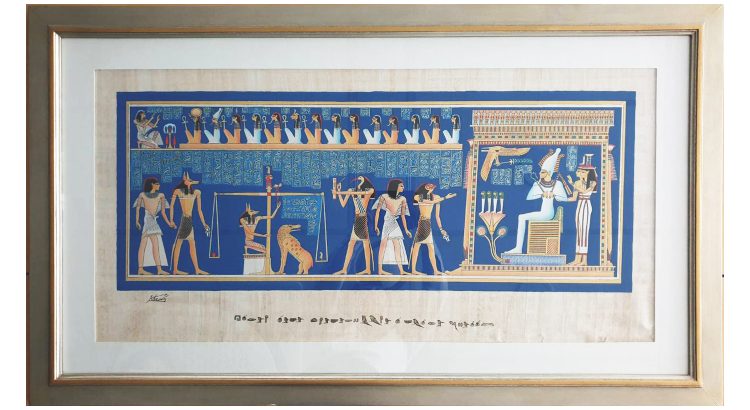

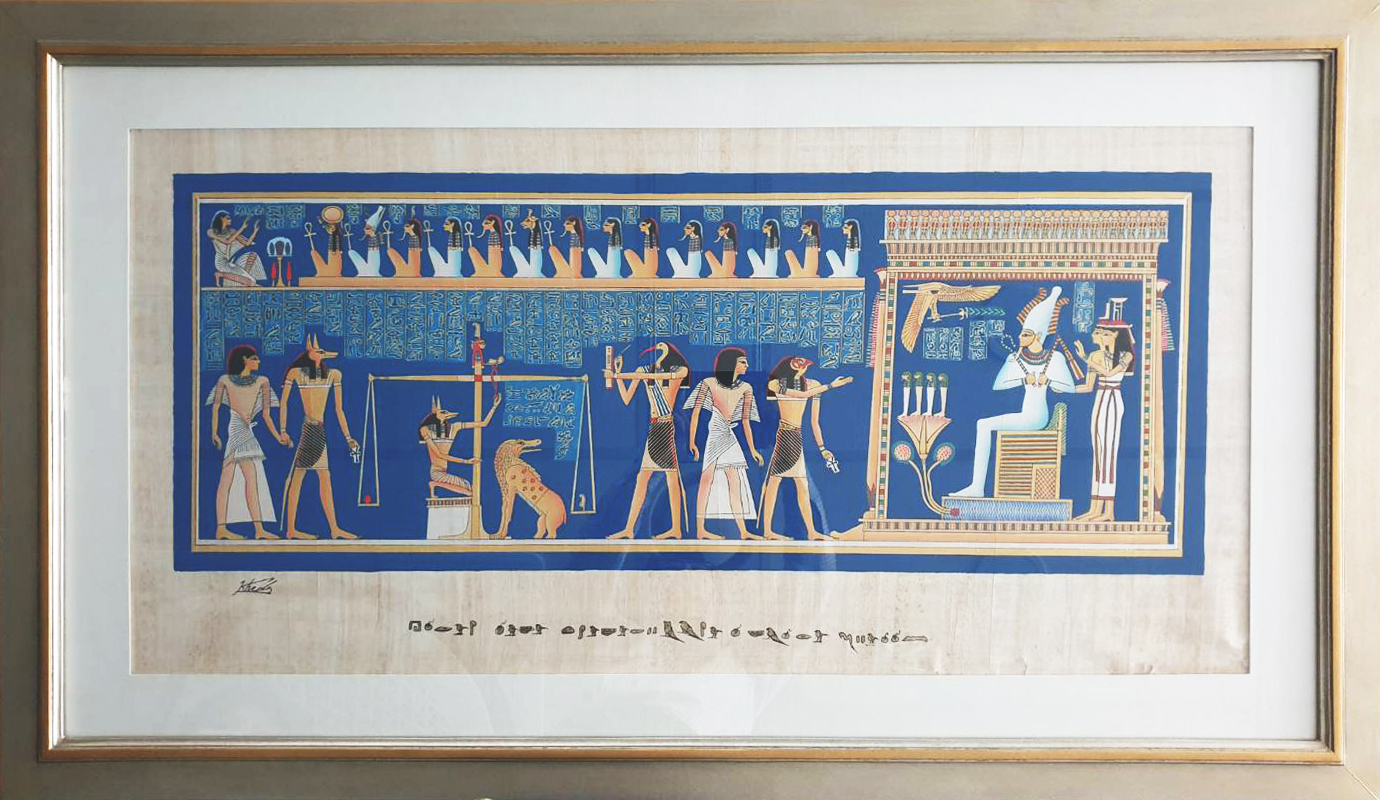

そうしてもう一つの重要な役割としては、死者が来世におもむくとき、オシリスの法廷において心臓を計量しその記録をとることです。アヌビスとともにマアトの真実の羽が置かれた天秤の片方に心臓を置き、死者の罪の重さをはかります。その二つが釣り合えば無事に復活することが出来ますが、そうでなければそこで心臓はその場に控えていたアメミトによって食べられてしまうのだとか。

その姿は、トキという鳥の頭を持つ男性です。

古代エジプトでは、トトを敬うために、トキ自体をミイラにしていて、何千体ものトキのミイラが発見された場所もあるのです。

◇◆ トトと占いと私 ◆◇

このように、数々の逸話とともに様々な象徴とされているトトですが、なんと実は、占いにも大いに関係があるのです。

トトが書いたとされる書物、「トートの書」というものをご存知でしょうか。

42冊からなる「この世のあらゆる知識を収録する」といわれるこの書物の内容は、宗教的儀式や、神殿様式、占星術に地理学、医学など多岐にわたり、今でこそ現代科学と呼ばれている分野でも、その当時目の当たりにしてみるとそれは魔法のようにも見えたのかもしれませんね。

この世のことわりを理解しようと考え、読み解き、未来に活かす。

それは、全てのことに共通する「学問」の本質ではないかと思います。そして私の中にも常にある感覚です。

「神話」の中の「神様」かもしれませんが、神話やおとぎ話の中にある本質しかり、ファンタジーの皮を被ってスッと人々の心に入り込む「真実」のような気がして、トトという存在にシンパシーを感じるのです。

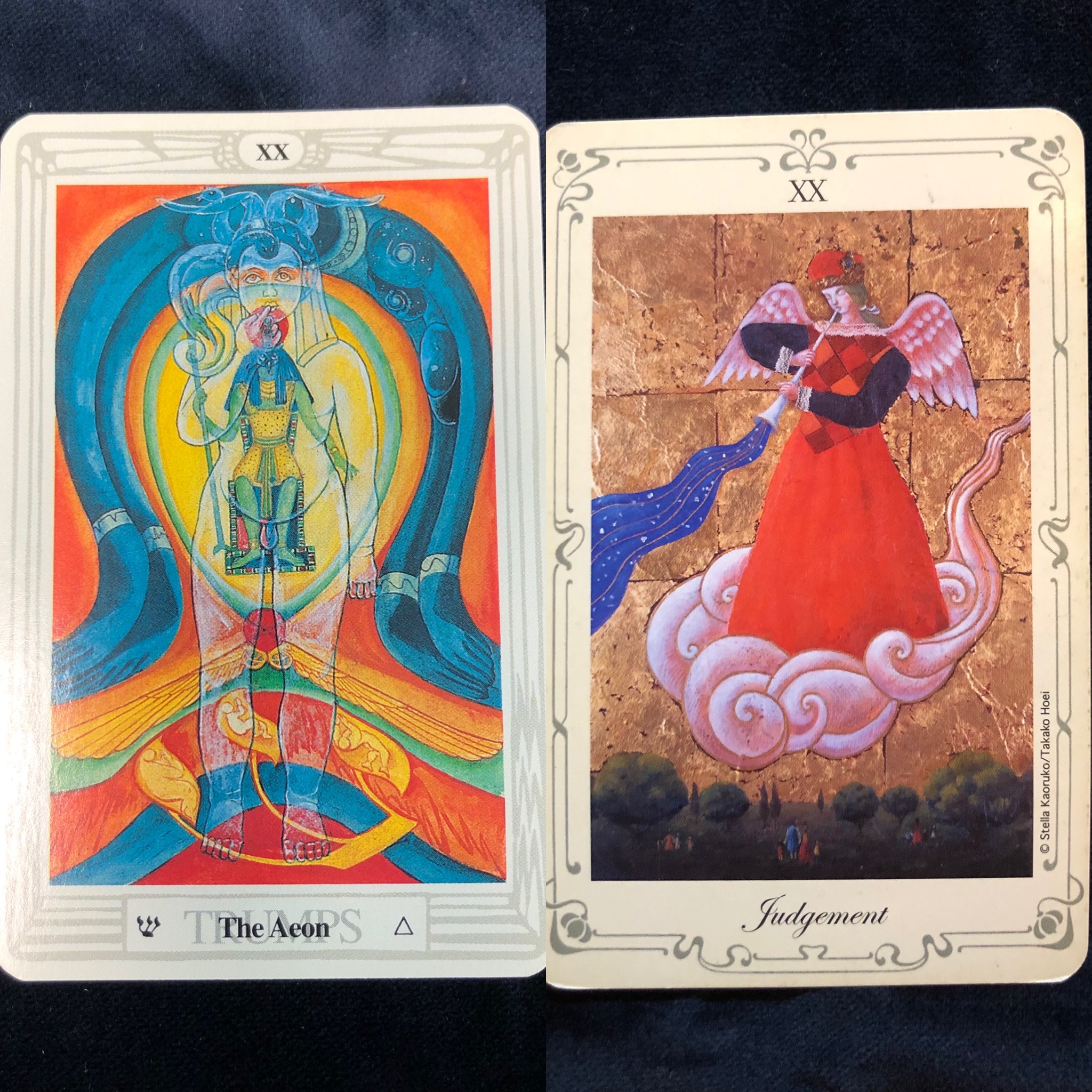

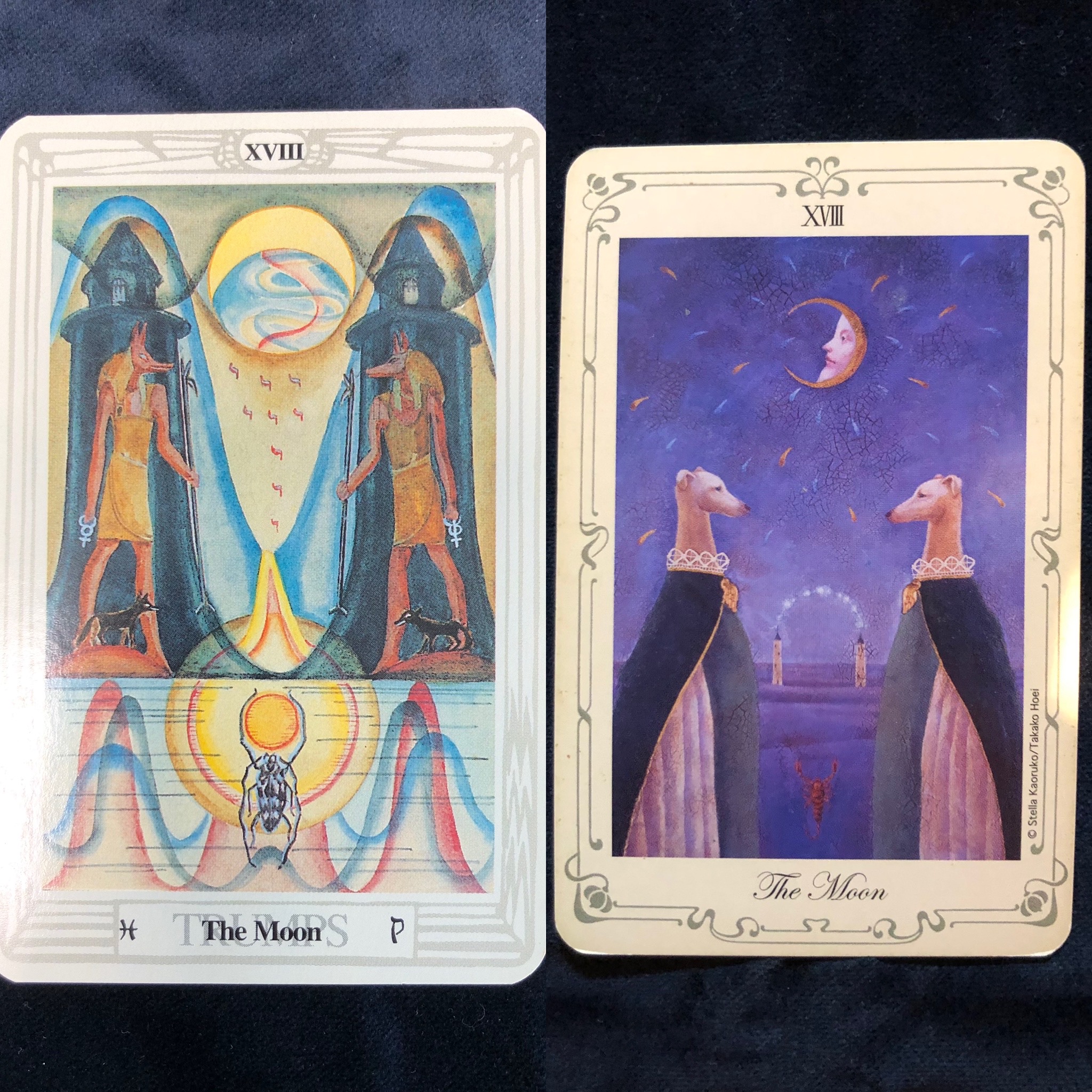

さらに、エジプトの知恵がタロットに残されているとの考えから、タロットのことを「トートの書」と読んでいたという話もあるのです。

そこからクロウリーが作ったのが、「トートタロット」なのです。

知れば知るほど、共感する部分が多く、どんどん惹かれる存在です。

しかし私とトト神との出会いは、まだエジプトについて何の興味も持っていなかった頃。

一番初めは、20代前半です。

「エジプトとの出会い」をお届けした際にもお話しましたが、友人たちとスピリチュアルのワークショップをやるのがブームだった時期に、ふと壁に映った影が気になり、調べてみたところ「トト神」の姿でした。

トト神は、その後も何度か私の夢に現れるのです。

その姿は、頭に大きな飾りをつけて、黄金のオーラをまとっていました。

しかしそんなトト神はどの文献にも見当たりません。

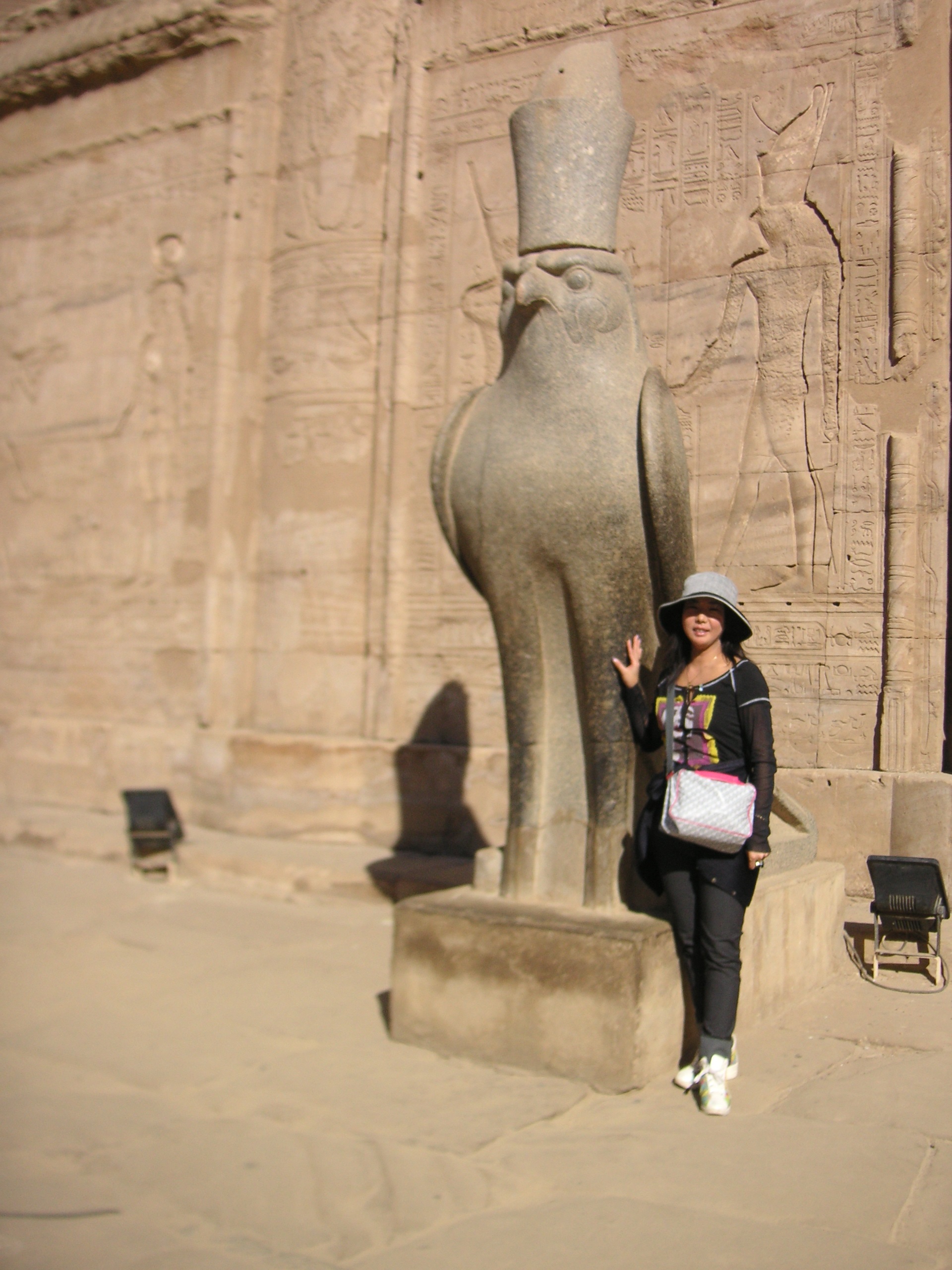

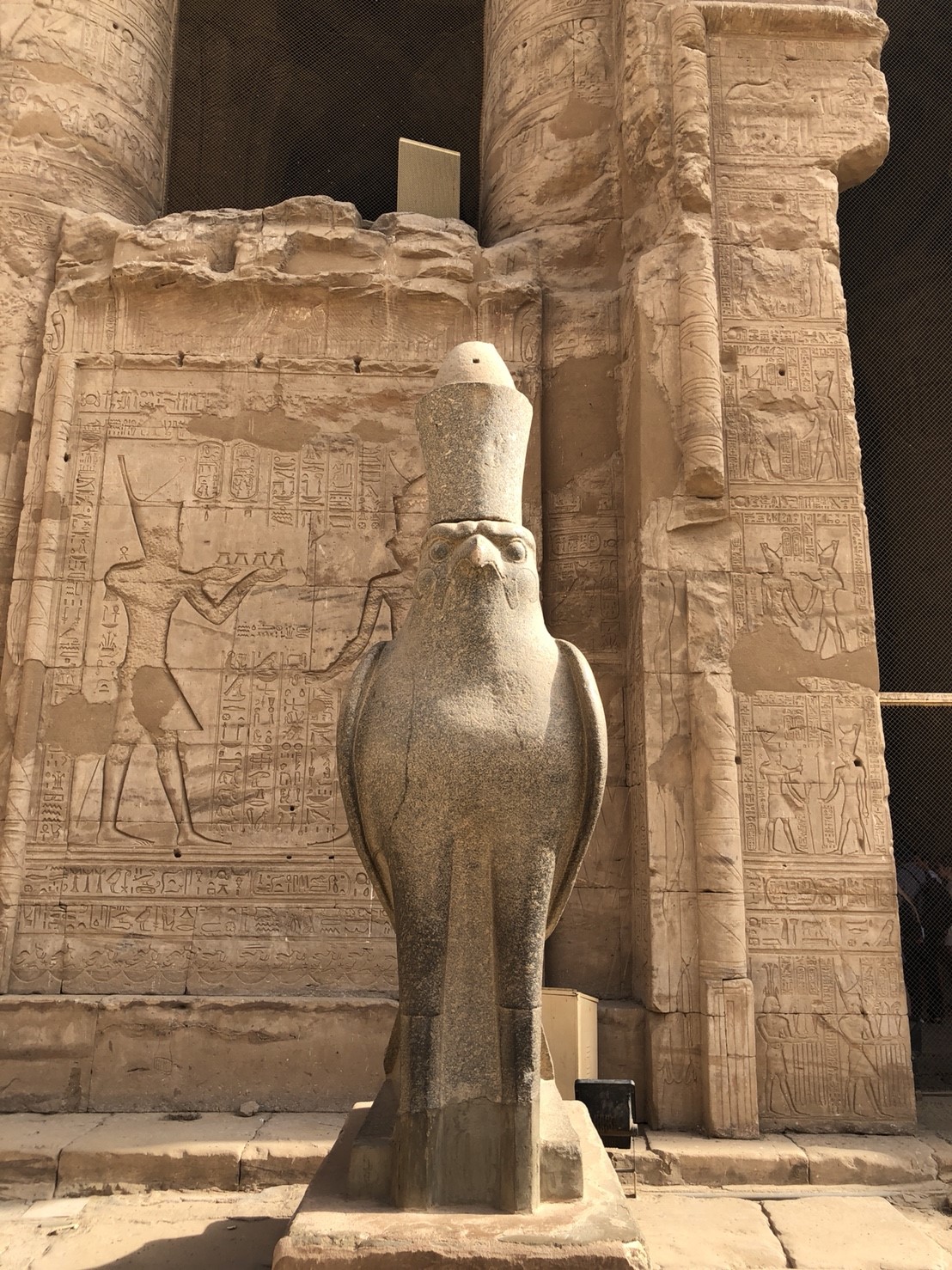

その後縁あって、エジプトへと何回目かに訪れた際、導かれるようにアスワンのイシス神殿を訪れました。そこに夢に見たトトの姿があると知っていたわけではなく、そこにいる、というイメージに突き動かされ……。

さらに道中のバスで寝ていたら、そのトトが私を待っている、というイメージが降りてきたのです。

もうこれは間違いないと確信し、案内の人に話すと、そんなトトは居ないというのです。

しかし「絶対いるはずだ」と確信し行ってみたら、私はここに以前も来たことがあるのではないかという感覚のまま、奥へと自然と足が向き、驚くことに一本の柱にまさしくイメージのままのトトがいたのです。

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

そのトトに出会えたことで、私が占星術をやっているのは、このトトの力を借りているのだと強く感じたのを覚えています。

だから私は、エジプトへの興味が強いのだと改めて確信した出来事でした。

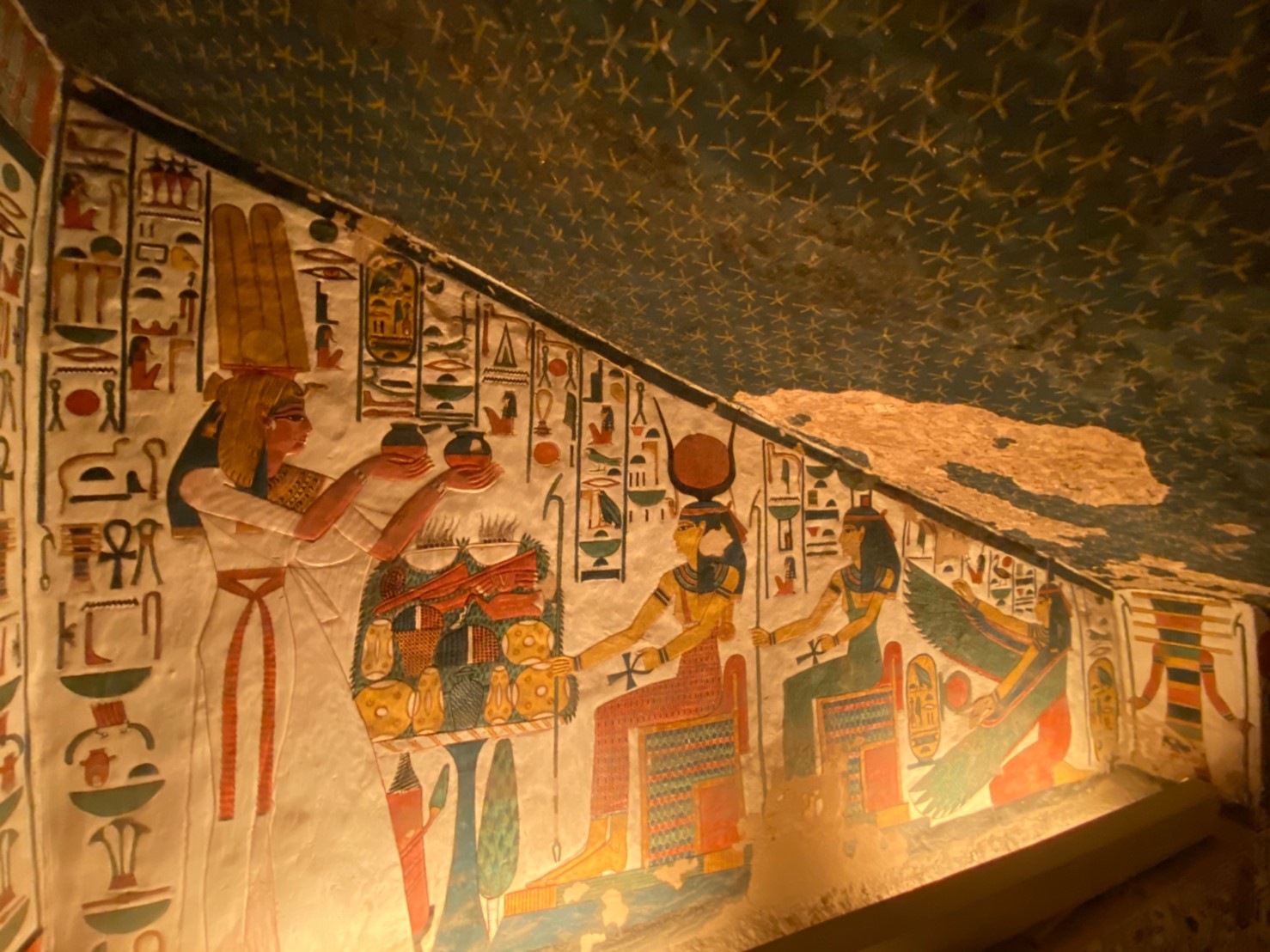

王妃ネフェルタリを導くのは、顔が残っていませんが、女神イシスです。

王妃ネフェルタリを導くのは、顔が残っていませんが、女神イシスです。 感動の一瞬でした。

感動の一瞬でした。