聖なる子(イタリア)

博物館を思わせる丘の上の素朴な教会でホッとする時間を過ごす。

今回、まずご紹介するのは、サンタ・サビーナ教会。「真実の口」で有名なサンタ・マリア・イン・コスメディン教会の南側、アヴェンティーノの丘と呼ばれる小高い丘の上にひっそりとたたずんでいます。レンガ造りの質素な外観から私が感じたオーラの色は、深いグリーンでした。

5世紀の創建という教会の内部に入ると、確かにそこは重厚な宗教空間でしたが、私にはどこか古い博物館にいるような感覚を受けました。そして、その感覚は、気持ちをホッとなごませてくれるものでした。教会の近くにはオレンジの木の植えられた公園があり、展望台からのローマ市内眺めも素晴らしいものでした。

崇高な薄紫のオーラに彩られた教会での忘れられない画家との再会

サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会は、古代ローマの神殿パンテオンのすぐ東側にある教会。私がここで感じたのは、崇高な薄紫色のオーラ。外観は地味なものの、内部には美しい装飾がひろがり、聞けば、ここはローマ唯一のゴシック様式の教会だそうです。

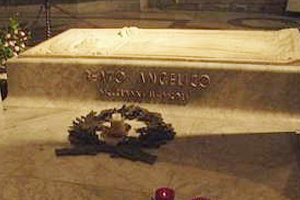

この教会には、それほど予備知識がなく出かけたのですが、入ってみて驚きました。私自身にとって大切な画家、フラ・アンジェリコのお墓がそこにあったのです。

15世紀に活躍したこの宗教画家の名画「受胎告知」をフィレンツェで見た時、そこに描かれた天使の姿に啓示を受け、本格的に占い道へ入ったという経緯が私にはあります。この教会への訪問も、実はフラ・アンジェリコのお導きだったのでは……。そんな風にも思えてしまいました。

この教会で見た美術品のなかでも、フラ・アンジェリコ作の「聖母子像」が、やはり秀作。この教会をつつむ薄紫のオーラのように気高さにあふれていました。

数多くの伝説に彩られ、庶民の信仰を集めてきた、奇蹟の神像との対面。

さて、今回のローマ教会めぐりのなかでも、ハイライトとなったのが、サンタ・マリア・イン・アラコエリ教会です。ローマのランドマークの1つ、ヴェネツィア広場の背後にあるカンピドーリオの丘の上にあり、素晴らしい眺望に恵まれています。

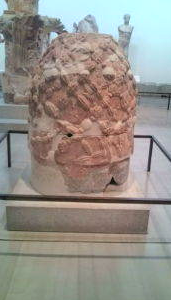

教会は6世紀に起源を持ち、美しいフレスコ画でも知られていますが、最大のみどころとなっているのは、“聖なる子”(サント・バンビーノ)。オリーブの木を彫って作られた幼少のキリスト像で、さまざまな伝説に彩られ、厚い信仰の対象となってきました。

最初、この教会の前に立った際、金色に輝くオーラが感じられました。なぜ金色なのだろう?と思いましたが、聖なる子に対面してその理由がわかりました。像が黄金に彩られていたのです。一見ユニークな外見で、ユーモラスな感じすらある小さな像。じっと見ていると吸い込まれるようなエネルギーを感じ、庶民の信仰を集めてきた理由もわかる気がしました。

ヨーロッパでの観光では、ぜひ、教会めぐりで、自分のための新たな発見を。

今回、私がローマで訪れた教会は、日本人には比較的知名度の低い場所かもしれません。しかし、それだからこそ、静かで充実したひとときが味わえました。訪れた教会のほとんどの名に“サンタ・マリア”(聖マリア)がつきますが、そのためか、あたかも母親に抱かれるようなやすらぎを感じることができました。

教会を訪れるにあたっては、敬意を忘れないことが大切です。教会は、神聖な場所ですが、人びとの悲しみや苦しみ、病気、死といったものとも密接に関わってきました。そのため、そこにあるマイナスのエネルギーを、ともすると訪れた人が吸収してしまうのです。

しかし、敬意さえ忘れなければ、生きる為の良いエネルギーをもらえるはずです。ぜひ、みなさんも、ヨーロッパでは教会めぐりをして、自分のためになる何かを発見してみてください。

教会を見ずして、イタリアを見たと言うなかれ

敬虔なカトリックの国イタリアでは、キリスト教文化に触れることが、観光の大きな割合を占めることになる。有名な絵画「最後の審判」も「最後の晩餐」も、ひとことで言ってしまえば聖書の教えを絵解きしたものである。キリスト教文化に濃厚に触れられるばしょ、それはもちろん教会。そこは、信仰の場所であるとともに、優れた建築、絵画、彫刻などの宝庫となっている。もし、イタリアを訪れて教会を見ることになく帰ってしまったら、この国の半分以上を見なかったともいえるだろう。

ほとんどの教会では入場料を取らない。ただし、いわゆる“志”を受け付けているので、いくらかのお金を置いてくるのもいい。教会見学で守るべき代表的なマナーは、「ふさわしい服装」、「静粛にする」の二つ。タンクトップに短パンというような肌を露出した格好は、礼を欠いたことになるので注意。また、曜日や時間によってはミサを行っていることもあるので、その際は、特に静かに見学するようにしたい。

奇蹟を願う手紙が世界中から届く「聖なる子」

サンタ・マリア・イン・アラコリエ教会にある幼いキリストの像「聖なる子」は、15世紀にフランチェスコ派の修道士が、オリーブの木で彫らせたものだといわれている。金色に輝くこの小さな像は、これまで数々の奇蹟を起こしたとされ、それらが伝説となって今に伝わっている。いわく、「重病人を治した」「死者を生き返らせた」……。それらの言い伝えもあって、過去に何度も教会から持ち出され、患者の枕元に運ばれたという。奇蹟が果たされるときは像の唇が赤くなり、果たされなかったときは唇が青くなる、とも言われている。この像の霊験は現在もなお広く信じられており、「ローマの聖なる子様」という宛名だけで、世界中の奇蹟を願う人びとから手紙が届くという。日本にも、自分の体の悪い部分と同じ箇所をさすると効き目があるという仏像がよくあるが、こちらの像は直接、手を触れることはできない。ケースの中に収まって、神々しい(やや不気味な?)尊顔を訪れた者に見せるだけである。

敬虔なカトリックの国イタリアでは、キリスト教文化に触れることが、観光の大きな割合を占めることになる。有名な絵画「最後の審判」も「最後の晩餐」も、ひとことで言ってしまえば聖書の教えを絵解きしたものである。キリスト教文化に濃厚に触れられるばしょ、それはもちろん教会。そこは、信仰の場所であるとともに、優れた建築、絵画、彫刻などの宝庫となっている。もし、イタリアを訪れて教会を見ることになく帰ってしまったら、この国の半分以上を見なかったともいえるだろう。

ほとんどの教会では入場料を取らない。ただし、いわゆる“志”を受け付けているので、いくらかのお金を置いてくるのもいい。教会見学で守るべき代表的なマナーは、「ふさわしい服装」、「静粛にする」の二つ。タンクトップに短パンというような肌を露出した格好は、礼を欠いたことになるので注意。また、曜日や時間によってはミサを行っていることもあるので、その際は、特に静かに見学するようにしたい。

奇蹟を願う手紙が世界中から届く「聖なる子」

サンタ・マリア・イン・アラコリエ教会にある幼いキリストの像「聖なる子」は、15世紀にフランチェスコ派の修道士が、オリーブの木で彫らせたものだといわれている。金色に輝くこの小さな像は、これまで数々の奇蹟を起こしたとされ、それらが伝説となって今に伝わっている。いわく、「重病人を治した」「死者を生き返らせた」……。それらの言い伝えもあって、過去に何度も教会から持ち出され、患者の枕元に運ばれたという。奇蹟が果たされるときは像の唇が赤くなり、果たされなかったときは唇が青くなる、とも言われている。この像の霊験は現在もなお広く信じられており、「ローマの聖なる子様」という宛名だけで、世界中の奇蹟を願う人びとから手紙が届くという。日本にも、自分の体の悪い部分と同じ箇所をさすると効き目があるという仏像がよくあるが、こちらの像は直接、手を触れることはできない。ケースの中に収まって、神々しい(やや不気味な?)尊顔を訪れた者に見せるだけである。

2004年11月「恋運歴」(イーストプレス)『オーラ紀行』