マルセイユ・タロット発祥の地(フランス)

プロローグ

皆さま、こんにちは。ステラ薫子です。私はこれまで、もう20年以上の間、タロット・カードを使って多くの人々のご相談にお応えし、お一人お一人に素晴らしい幸福をつかんでいただくお手伝いをして参りました。

そうして日々タロットと共に歩むことを運命づけられた者として、私はこの不思議なカードが、クライアントの運命を正確に透視したり、当人すら気づかなかった隠された問題点を指摘したり、あるいはクライアントやその周囲の人々の心の奥底の機微までをも鮮明に映し出したりする現場を、数え切れない程目撃してきました。

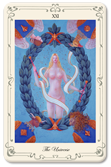

そんな体験を重ねるほどに、私はますますタロットの持つ神秘性に魅せられ、この不思議なカードは何故これほどの占断力を持っているのか、そしてこのカードはいつ、誰によって、そのルーツを知りたいという思いに駆られ、自分なりに研究を続けて参りました。そして私は、タロットのルーツを探求するからには、その生まれ故郷とされる南フランス、特にマルセイユを訪れ、実際にその地の空気を肌で感じたい、と思うようになりました。何と言っても、今タロットとして流通しているカードの元祖こそ、「マルセイユ・タロット」と呼ばれるいにしえのカードなのです。私は普段、アレイスター・クロウリーという魔術師の製作した「トートのタロット」を実占には用いておりますが、この「トートのタロット」もまた、「マルセイユ・タロット」をベースとしてデザインされたものなのです。

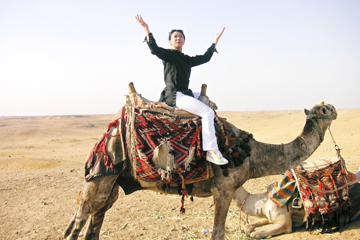

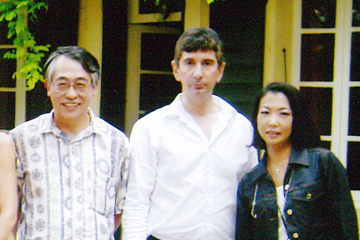

そんなとき、哲学博士の大沼忠弘先生から、「マルセイユを中心に、タロットに縁のある土地を探訪する旅に出掛けませんか」というお誘いを受けたのです。

大沼先生はずっと古くからギリシャ哲学をご専門に研究されていて、そこから新プラトン主義、グノーシス、カバラ……と、西洋神秘思想の裏の裏まで蘊奥を究められ、権威ある百科辞典の執筆までなさっているという、日本に於ける隠秘哲学研究家の第一人者です。タロットのルーツを探るたびのパートナーとして、これほど頼もしい方は考えられません。

それともう一人、マルセイユで私たちを迎えてくださる、フィリップ・カモワンさん。彼はもう何百年も昔から、このマルセイユ・タロットを作り続けてきた家系の末裔なのです。つまり彼は、古代から連綿と続く本物のマルセイユ・タロットの秘法を、一子相伝で受け継いできた方。おそらく、世界で最もタロットを知り尽くしている方でしょう。当然、彼の家には、先祖代々伝わるタロットの版木や、古いタロットの実物など、他では決して目にすることのできない珍しいものが大切に保管されているそう。それを拝見するのも、今回の旅の大きな楽しみです。

タロットカードの源流ともいわれるマルセイユ・タロット発祥の地

いざフランスへ!

こうして2001年夏、私は溢れんばかりの期待に胸を弾ませながら、エールフランスの機上の人となったのでした。

……とは言っても、フランスは地球のほぼ裏側。パリまでノンストップ、14時間の空の旅です。さらにパリでトランジットして、目指すは南仏、マルセイユです。

成田を発ったのが、夜の10時。さすがエールフランス、機内食はこれから私たちが向う、フランスの郷土料理が提供されます。そして食事の後は、これからの旅行に思いを馳せつつ、しっかり熟睡です。

そんなこんなで、ようやくマルセイユ到着。マルセイユの空港は、思ったよりもこじんまりしていて、日本の地方の空港のようでした。そしてさすがは南仏、さんさんと降り注ぐ明るい日射しが……と思いきや、何と到着初日はいきなりの雨に迎えられてしまいました。この季節にこんな天候、この辺りでは本当に珍しいんですって。たぶん、私たちの到着を祝って、神様が浄化の雨を降らせてくださったのでしょう。と思うことにします。

では、いざ出発!といきたいところなのですが、まずは腹ごしらえを。だってここはフランスなんですもの。

本場のフランス料理で腹ごしらえ

さて、到着第一日目、最初のランチは、海辺のカジュアルなレストランで、地中海料理をいただきます。長旅に疲れ果てた私、心はもう食事のことで一杯。混んだ店内をかき分け、とりあえず席に着きます

ところが、それからが大変でした。オーダーを取りに来るまでの長いこと。多分20分くらいは待たされたと思いますが、お腹の空ききっている私にとっては、もう永遠のように感じられました。確かに店内はお客さんも多く、忙しいのは解るけれど、いくら何でも……。でも追々解っていくのですが、これが南仏流の時間の使い方なのです。

結局、食事を終えるまでに2時間半は掛かったとおもいます。こちらでは、一事が万事この調子。でも、さすがに料理の味は絶品。これから2週間のタロットのルーツを探る旅に思いを馳せ期待に胸を弾ませながらお腹を満たします。

食事も終えて、私たちが最初に向った先は、マルセイユの旧港南岸にあるサン・ヴィクトール教会。この教会について、詳しいことはコラムを参照していただきたいのですが、何でもすごく古い教会とのこと。タロットのもとになる教えをこの地にもたらしたのは、この教会と深い縁のある人々なのです。

でもこの教会、その一番古い部分は地下墳墓なのですが、霊感の強い私は、そこへ入った瞬間にどーんと重たい空気を感じてしまいました。そうなるともうダメで、カモワンさんの説明を最後まで聞くことができず、一人で先に外へ出てしまいました。

この日は天気が悪く、この教会に入る前はどんよりと曇っていたのですが、出てきたらカラリと晴れて、マルセイユの港が一望できました。その日の夜の食事は、カモワンさんが予約してくださった、海辺の素敵なレストラン。海に沈む夕日を眺めながら、本当においしい魚介料理をいただきました。

カタリ派の足跡を辿って

さてその翌日のことです。皆さまは、「カタリ派」と呼ばれる人々をご存知ですか?一般にはキリスト教の「異端」と言われていますけれど、昔は北イタリアから南フランス、そしてピレネーを越えてスペインまで、この「異端」のキリスト教が栄えていたのです。いわば、このあたりの土着のキリスト教と言って良いのかしら。このカタリ派の人たちが、タロットととても深いつながりを持っていると言われています。そんなわけで、今日から何ヶ所か、そのカタリ派にゆかりのある場所を巡ることになりました。

最初にやってきたのが、ミネルヴです。ごらんのように、絵に描かれたように美しい場所!中世の城塞都市がそのまま残っていて、昔々の時代にワープしてしまったように感じました。本当にリラックスできる良いところです。そこで、手作りのワイン屋さんを発見しました。昔の酒蔵を改造したのかしら、とても質素なのですが、それでいて隅々まで神経が行き届いていて、たいへん気品のあるたたずまい。一目見て気に入ってしいまいました。また、そこで売っていたワインのおいしいこと!そこのおじいさんが、裏畑で取れたブドウをそのままワインにしていらっしゃるそうです。素朴で野趣溢れる、と同時に、とてもキュートで初々しい味わいです。もう、みんな大喜びで買い込んでいました。一緒にいた某氏などは、試飲だけでは飽き足らず、その場で一瓶あけてしまったほどでした。

タロットとギルド

それから私たちは、モワサック、トゥールーズと、カタリ派の足跡を辿りました。そこで驚いたのが、タロット図像というものが、実にさまざまな教会建築、彫刻、絵画などに見られるイメージを引用しているということです。

これはいったい、どういうことなのでしょうか。詳しいお話しをするととても長くなってしまうのですけれど、昔のヨーロッパの建築家、彫刻家、画家などは、「ギルド」と呼ばれる同業者組合と、厳しい徒弟制度の中で仕事をしていました。当然、その技術やデザインに込められた象徴などは、ギルドの仲間以外には漏らしてはならない絶対の秘密だったのです。そんなわけで、ギルドは単なる同業者の寄り合いというものではなく、むしろ秘密結社のようなものになっていたのです。

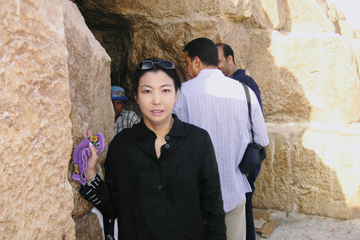

秘密結社と言えば「フリーメーソン」が有名ですが、その「フリーメーソン」も、元来は石工(メーソン)たちのギルドから発達したそうです。また、彼らの間には、エジプトのピラミッドや、イスラエルのソロモン神殿を築いた古代の叡智が、密かに伝承されていた、とも言われています。昔のマルセイユ・タロットは全て木版画であったことを考えると、タロットと教会建築に見られる図像イメージが共通しているのは、むしろ当然と言えるでしょう。

カタリ派終焉の地

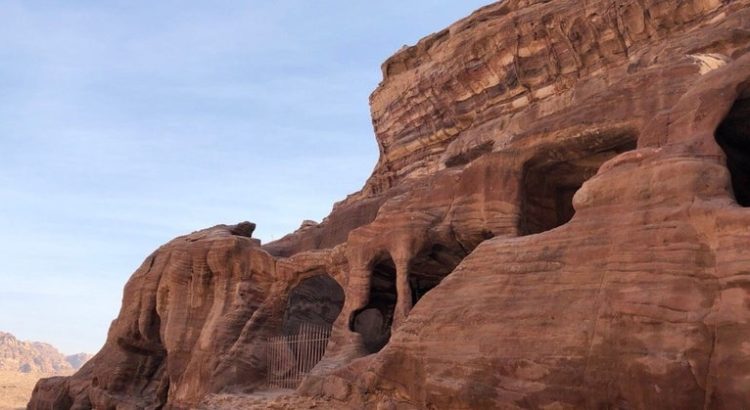

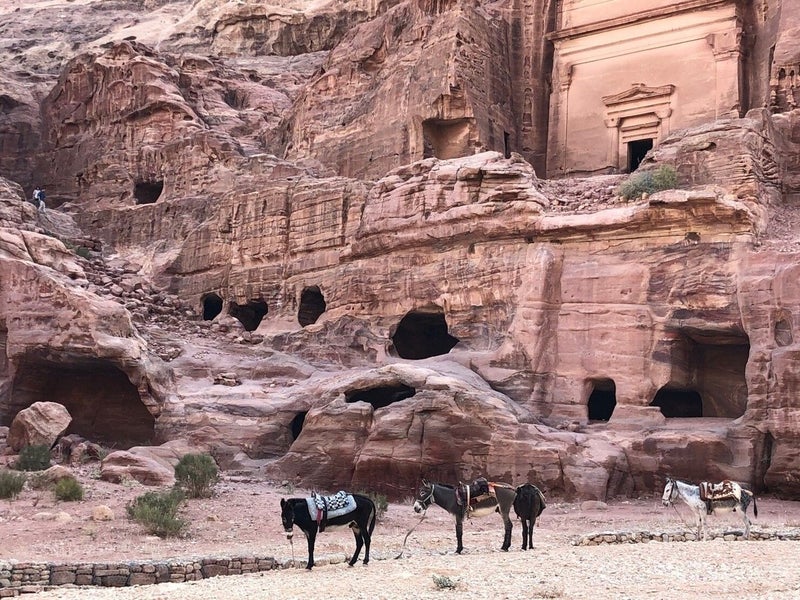

さて、カタリ派と言えばここを外すわけにはいかない、という大沼先生のご提案で、私たちはモンセギュール城を見に行くことになりました。ここはカタリ派の人たちが最後まで立て籠もって抵抗を続け、最後には500人の人々が皆殺しにされてしまったという、峻険な山上の要塞です。

写真をごらんいただくと、空は明るいのですが、実はもう既に夜の8時。私はただお城を眺めるだけかと思っていたら、何と上まで登ろうということになり、時ならぬ登山大会になってしまいました。上に行くほど道が狭くなり、とても大変でしたが、何とか頂上の城まで辿り着くことができました。

山上はとても狭く、また少しでも足を踏み外すとたちまち崖下に落ちてしまう切り立った崖です。そこで私は、カタリ派の人たちが、こんなところに籠もって戦ってまで守りぬこうとした、尊い教えがあったのだと、深い感慨に打たれました。そこはとても悲しげなエネルギーが感じられ、カタリ派の人達が口伝として伝えてきたその尊い教えのメッセージを、カードという形で残してくれたのだ、という気がしたのです。タロットを手にして20数年、私は私なりにずっとこのカードの謎を研究してきましたが、それがこの山を登ったときに初めて体得できたのだと思います。多くの人々の思い、そして高い次元の意識からのメッセージがこのカードには込められているのです。

エピローグ

下山の途中に、カタリ派の石碑の前で、大沼先生が神道の祝詞をあげ、参加者全員で供養しました。すると、そこにいた魂たちがとても鎮まって、喜んでくれているような感じがしたのです。これはタロットをやる者にとってはとても大きな意味のある、まさに今回の旅のメインイベントであると感じられました。

今回の旅で明らかになたことは、タロットの持つ神秘の、ほんの氷山の一角に過ぎないでしょう。しかし、その背景にあった人々の思い、境遇の一端に触れたことで、私はまた一歩、確実にタロットの世界に踏み込むことができたと信じずにはいられないのです。

サン・ヴィクトール教会

マルセイユは紀元前6世紀に創建されたギリシャの植民都市を起源とする、フランスの最古の都市である。西地中海要衝と言える場所に位置し、天然の良港に恵まれていたため、ギリシア、ローマ、エジプト、オリエント等、地中海世界一円の交易の拠点として栄えた。そのため、マルセイユには古くから、古代地中海世界の密儀の伝統が根付いていた。

このマルセイユ、ひいては南フランスの霊的中枢であったサン・ヴィクトール教会は古くは岩の岩盤に掘りこまれた採石場であり、3世紀から共同墓地として使用されていた。今日も現存する同教会の地下納骨堂はこの当時のもので、ローマ殉教者聖ヴィクトールの墓も、この墓室群の中に作られていた。そして西暦415年頃、修道士聖ヨハネンネス・カシアヌス(360頃~435)が、この共同墓地の上に修道院を建てたのである。

このカシアヌスは、アレクサンドリアのオリゲネスの法統を受け継ぐ人物だ。オリゲネスは「神学の父」と称せられるキリスト教世界最初にして最大の学哲でありながら、一方ではグノーシス的であるという理由で二度の異端宣告を受けている。そして彼は、ギリシア世界のみならず、エジプトの秘教体系についても深い学識を有していた。

このオリゲネスの後継者であるカシアヌスは、マルセイユにエジプトの秘教伝承を導入したと見て良いであろう。彼は極めて清廉潔白な修道士で、そのため、彼の霊統を受け継いだマルセイユの聖職者たちは、全ヨーロッパで最も廉潔との評判をとっていた。

3世紀のものとされる地下納骨堂の石棺、および壁面装飾には、マルセイユ・タロットと共通するモチーフが数多く用いられている。またそれら石棺の浮彫の中にはカシアヌスら初期の修道僧たちが、カードのようなものを手に説教をしている図像が見られる。(※ページ最上部の写真)おそらく彼らは、文字を知らない民衆への布教手段として、古代から伝えられる教義を象徴的な「絵」にして表現したものを用いていたのであろう。それらの「絵」に描かれていた図像が如何なるものであったのかは、今となっては知るよしもないが、納骨堂内の装飾にマルセイユ・タロットと共通するモチーフが見られる以上、彼らの用いていた絵の札が、マルセイユ・タロットの原型のひとつであったことは想像に難くない。

また、この教会の地下墓地に安置あれている黒いマリア像は、一般的な聖母マリアではなく、後述するマグダラのマリアである。

ミネルヴとカタリ派の悲劇

「カタリ派」という語は、「清浄」を意味するギリシア語に由来する。彼らは東方のマニ教や、グノーシス主義などの影響を強く受けたキリスト教で、正統派からは「異端」の烙印を押されている。一説によれば、イエス・キリストの最愛の弟子にして妻であったマグダラのマリアが南フランスに漂着し、この地に真のイエスの教えを広め、またその血脈を保った。カタリ派は、このマグダラのマリアの霊統を受け継いでいるという。

カタリ派は3世紀から13世紀までの間、南フランスを中心に大いに教勢を誇ったが、1209年に開始されたアルビジョワ十字軍によって、ほとんど殱滅されてしまう。カタリ派の代表的な都市であるミネルヴも、その例外ではなかった。

ミネルヴは自然の要塞とも言うべき地形に位置し、二重の壁と岩棚に守られた難攻不落の都市であった。1210年、アルビジョワ十字軍を率いるシモン・ド・モンフォールは、巨大な投石機を以ってこの村を攻めた。彼はこの投石機によって、村の唯一の水源である。サン・リュスティクの井戸を破壊したのである。ミネルヴの住民は降伏し、カタリ派の信仰を捨てることで命を助けられたが、「完徳者」と呼ばれる140人の出家信者たちは頑としてこれを拒み、そのために全員が生きたまま火あぶりにされた。完徳者に対する火あぶりはこの十字軍においてこれが最初であったが、その後34年にわたって幾度となく繰り返されることとなった。その締めくくりが行われたのが、カタリ派終焉の地、モンセギュール城である。

古代の密儀文化、建築技術とタロット

よく知られているように、古代エジプトのピラミッドには、至る所に数の原理と黄金分割が隠されている。ここに明らかなように、古代の建築師団は、完璧な神聖幾何学に基づいて、建築物の設計・施行を行っていた。そしてその建築物に秘められた真の意味は、その象徴を知る者にしか理解できないように、密儀として代々口伝されたのである。

この古代エジプトの密儀の文化は、早くから地中海世界に伝播していた。有名な巨大図書館を擁していたローマ時代のアレクサンドリアは、そのような古代文明の叡智が集積された一大文化中枢であった。世界各地からこの地に参集した賢者たちはこの地で活発な交流を行い、それによってさまざまな文化の混淆と融合が行われた。ヘルメス学、新プラトン主義、グノーシス主義などの多様な隠密哲学が、こうして生まれていったのである。

この図書館は後にキリスト教会によって完膚無きまでに破壊され、ここに古代密儀の命脈は絶たれてしまうのだが、実はこれらの古代の叡智のエッセンスを、書物ではなく建築物という形で保存していた集団が存在したのである。神殿建築の専門家である「ローマ建築師団」がそれだ。彼らは後にキリスト教の教会の建築をも請け負うことになるが、その際、その設計や装飾の中に、自らの受け継いだ象徴体系を織り込んだのである。

マルセイユ・タロットを研究していくと、このカードの中に彼ら建築師団の神聖幾何学の秘密が封じ込められていることが解る。すなわち、一見、何の法則性もないデタラメな絵の寄せ集めに見えるこれらの札は、実際には神殿建築に頻出する古代の異教のモチーフを持ち、かつ、厳密な幾何学的構図に則って制作されているのだ。

一例を挙げるなら、各カードの縦横の比率は正確に2:1となっているが、これは二つの正方形を積み重ねた形であり、神の祭壇を意味している。そして全てのカードの図像が、この長方形の枠の中に三つの円と二つの正三角形、そして二つの五芒星形を巧に配置した構図の中にはめ込まれているのだ。このように見ていくと、改めてタロットに込められた叡智の深さ、その構成の巧さには驚嘆させられる。そのようなことから、カモワン氏と親しいタロット研究家のアラン・ブージュレアル氏は、マルセイユ・タロットの起源をクフ王の大ピラミッドを建造した建築師団に求めているのである。

フィリップ・カモワン氏とカモワン版マルセイユ・タロット

今回の旅行に全面的にご協力いただいたフィリップ・カモワン氏は、現存する全てのマルセイユ・タロットのスタンダードとなった1720年の「コンヴェル版マルセイユ・タロット」を製作したニコラ・コンヴェルの直系の子孫である。彼の家系に伝わるマルセイユのカード職人ギルドの伝承によれば、マルセイユ・タロットは既に15世紀には一般に用いられており、しかも図像は遥か古代の秘教伝承に由来するものであるという。

現在流布しているマルセイユ・タロットは、いずれも「コンヴェル版」を模倣して作られたものだが、長い年月の間に細部が省略され、本来の重要なシンボリズムは失われてしまっている。

そこで、カモワン氏は、自宅に保管されていたコンヴェル版の版木や、口伝として伝えられた秘儀を元に、コンピューターを駆使し、5年にわたる苦心惨憺の末に、古代のシンボリズムを余すこところ無く再現した「真のマルセイユ・タロット」を復刻することに成功した。それが「カモワン版マルセイユ・タロット」である。タロットの歴史におけるその重要性は、文字通リ計り知れないものがあると言えよう。

↑カモワンさんのご先祖、ニコラ・コンヴェルの製作した

マルセイユ・タロットのオリジナル版(1760年)

↑カモワンさんの家に秘蔵されている、古い時代のカードの

版木(銅で作られています)。これは遊戯用のカードで、

マークが通常のトランプと同一になっています。

国宝級の価値がある文化遺産です。

2002年2月「恋運歴」増刊号(イーストプレス)『オーラ紀行』